Адсорбция

Адсорбция – это метод очистки сточных вод от растворенных примесей посредством специальных реагентов – сорбентов, которые извлекают загрязнения поверхностью. В технологии могут использоваться почти все твердые тела с мелкодисперсной структурой, поверхность которых – значительна: торфяные материалы, болотная руда, мелкий кокс, древесная зола, опилки и другие материалы.

Популярные сорбенты

Наиболее популярны все марки активированного угля. Также для очистки стоков используют коагулянты, силикагель, планктонные массы, ил аэротенков, биопленка. Структура с порами этих материалов обуславливает значительную поверхность. Например, у отдельных сортов активированного угля 1 кг материала имеет полезную площадь более 1 миллиона м2.

Принцип адсорбции

Для сорбционной очистки стоков используют определенное количество сорбента на определенный объем воды. По выполнению этапов различают два способа:

- Статический. Выполняется размешивание сорбента в воде, и далее – статическое отстаивание смеси.

- Динамический. Сточные воды пропускают через слои адсорбирующего материала.

Один из главных показателей таких материалов – это активность. Удельная абсорбция – это объем адсорбированного вещества в мг на 1 куб.см или на 1 грамм. Параметр может указываться в % или частях от веса.

Статическая активность – это вышеозначенное количество при определенной t и концентрации в начале процесса.

Динамическая активность – это количество вещества в мг, адсорбированного определенной единицей объема или веса материала до времени появления сорбирующего вещества в фильтре. Этот параметр всегда ниже статического.

Адсорбция – обратима, то есть компоненты, растворенные в воде, могут снова возвращаться в жидкость. При равных скоростях обоих процессов они пропорциональны насыщенности раствора. Поэтому на начальном этапе при наибольшей концентрации скорость также – максимальная. Тот момент, когда объемы вещества, скопившегося на сорбенте, становится пропорциональным количеству, возвращающемуся в раствор, называют равновесием.

Расчеты параметров адсорбции

Закон равновесия справедлив только до определенных пределов концентрации вещества. В большинстве случаев адсорбция применяется на финальном этапе очистки, когда воды содержат малое количество загрязнений. Они могут квалифицироваться как разбавленные растворы. Поэтому равновесие в них определяется такой зависимостью:

A / C = K, где

- A – равновесная концентрация вещества в единице веса сорбента в г/кг;

- C – равновесная концентрация вещества в растворе в г/л или г/кг;

- K – константа равновесия.

Чтобы снизить концентрацию вещества от С0 до C, нужно ввести определенное количество сорбента. Оно устанавливается по балансовому уравнению:

mA + QC = QC0, откуда получаем

m = Q (C0 - C) / A, где

- m – количество сорбента в кг;

- A – удельная статическая адсорбция в г на 1 кг сорбента;

- Q – объемы сточных вод в литрах;

- C0 – начальная концентрация вещества в растворе в г/л;

- C – равновесная концентрация вещества в растворе в г/л.

Удельную адсорбцию рекомендуется делать по эмпирической формуле Фрейндлиха в первом приближении:

A = αCβ, где

- α и β являются эмпирическими коэффициентами. Они зависят от сорта сорбента, типа растворенного в воде вещества и его концентрации, температуры, продолжительности процедуры и других аспектов. Ниже приведены таблицы для активного угля, по которым видно, что значения коэффициентов расположены в широком диапазоне.

|

Значение констант α и β при сорбции некоторых веществ активным углем |

||||

|---|---|---|---|---|

|

Адсорбируемое вещество |

Начальная концентрация веществ в г/л |

Продолжительность процесса в ч. |

α |

β |

|

Амилацетат |

2,5 |

3 |

4,80 |

0,49 |

|

Фенол |

- |

4 |

17,18 |

0,23 |

|

Крезол |

10 |

3 |

2,00 |

0,48 |

|

Уксусная кислота |

2-20 |

4 |

0,97 |

0,40 |

|

Влияние температуры раствора на величины констант α и β |

||||

|---|---|---|---|---|

|

Температура раствора в градусах |

Уксусная кислота |

Фенол |

||

|

α |

β |

α |

β |

|

|

20 |

0,97 |

0,4 |

17,18 |

0,23 |

|

50 |

0,08 |

0,66 |

- |

- |

|

70 |

0,04 |

0,75 |

2,19 |

0,47 |

Для сильно загрязненных жидкостей процедура адсорбции экономически нецелесообразна, поскольку от большинства загрязнений можно избавиться более дешевыми способами. Но данная технология незаменима, если из раствора невозможно убрать вещества другими методами.

Решая вышеприведенное балансовое уравнение относительно m, и имея в виду зависимость, отражающую закон сорбционного равновесия, можно записать формулу следующим образом:

m = Q (C0 - C) / KC.

Концентрация вещества в очищенных стоках той же дозой сорбента рассчитывается по формуле:

C = QC0 / Q + Km.

Если в раствор вводить одинаковые порции реагента, после первого введения и достижения равновесия, концентрация вещества определяется по формуле:

C1 = Q / Q + Km х C0.

Концентрация после второго введения сорбента:

C2 = Q / Q + Km х C1 = (Q / Q + Km)2 х C0.

Концентрация после n цикла рассчитывается так:

Cn = (Q / Q + Km)n х C0.

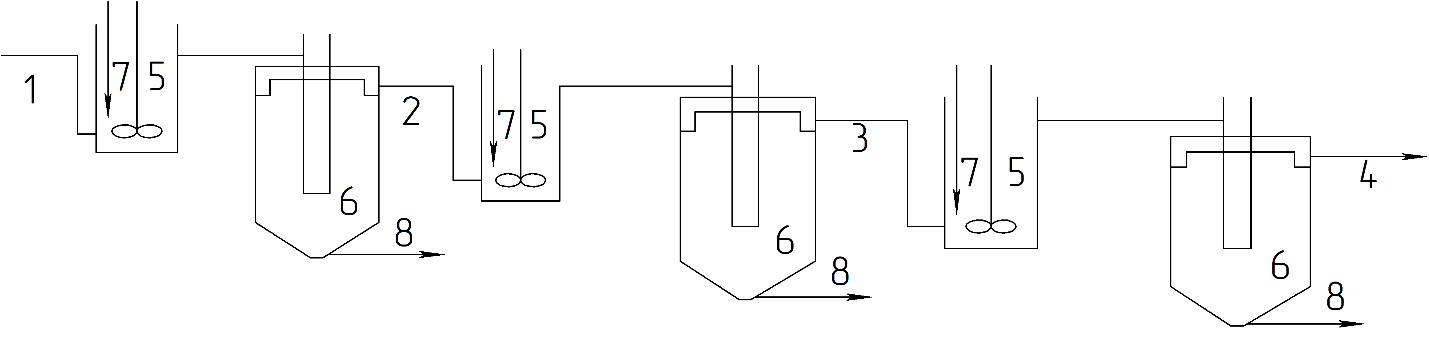

Таким образом, многократная обработка раствора разрешает более полно использовать поглощающую способность сорбента. При обработке больших объемов сточных вод целесообразно использовать схему, приведенную ниже.

Схема трехступенчатой сорбционной установки с последовательным введением сорбента

1 – подача неочищенной воды; 2 – вода после первой обработки сорбентом; 3 – то же, после второй обработки сорбентом; 4 – то же, после третьей обработки сорбентом (очищенная вода); 5 – мешалки; 6 – отстойник для выделения отработанного сорбента из воды; 7 – ввод в воду чистого сорбента; 8 – отвод отработанного сорбента.

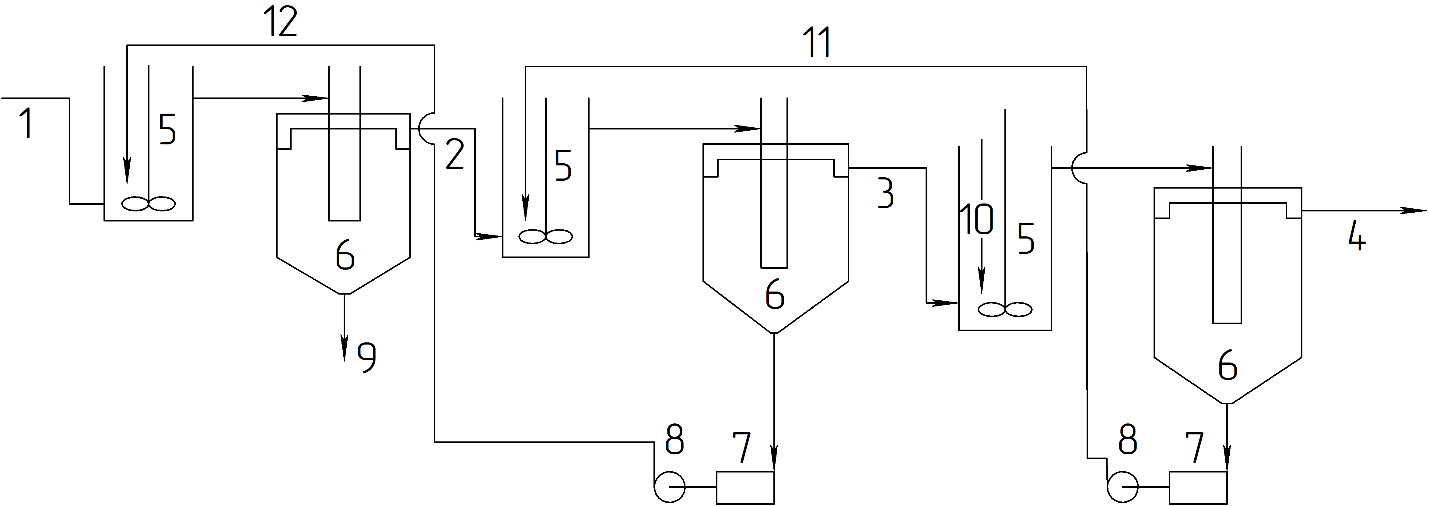

Так же можно использовать методику противоточной адсорбции, концентрация после n цикла рассчитывается по формуле:

Cn = K х m/Q - 1 / ( K х m/Q ) n+1 – 1.

А схему рекомендуется использовать следующую:

Схема трехступенчатой сорбционной установки с противоточным введением сорбента

1 – неочищенная вода; 2 – вода после первой обработки сорбентом; 3 – то же, после второй обработки сорбентом; 4 – то же, после третьей обработки сорбентом (очищенная вода); 5 – мешалки; 6 – отстойник для отделения отработанного сорбента от воды; 7 – приемник отработанного сорбента; 8 – насосы для перекачки сорбента; 9 – отвод отработанного сорбента; 10 – ввод свежего сорбента; 11 – подача сорбента из третьей ступени во вторую; 12 – подача сорбента из второй ступени в первую.

Расчеты и практика показывает, что второй вариант разрешает более полно использовать емкость, а расход свести к минимуму.

На практике часто нужно определить количество циклов n по заданным m, Q, C0 и Cn. Это можно сделать для последовательной сорбции по формуле:

n = lg C0 - lg Cn/ lg (Q + Km) – lgQ

Для противоточной сорбции предлагается другая формула:

n = lg [C0 (K m/Q – 1) + Cn ] –lg Cn / lg Km /Q/

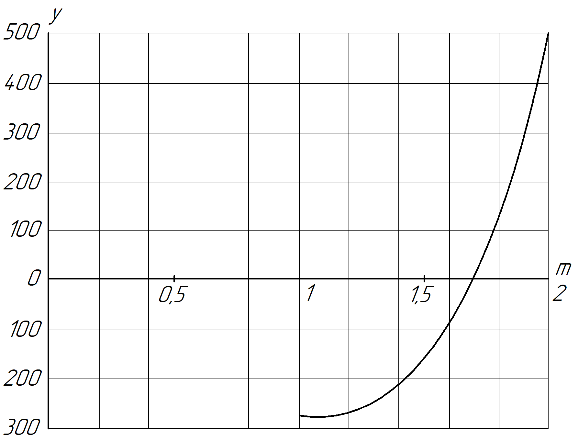

Для расчета расхода сорбента m предлагаются определенные формулы, но делать это проще графическим способом, построив кривую. Ниже приведена схема для противоточного способа.

График для определения количества сорбента при противоточной адсорбции

В начале цикла концентрация вещества в фильтре близка к нулю, постепенно она достигает заданного предела, когда материал уже нельзя использовать. Сорбент нужно регенерировать или заменить новым. Продолжительность процесса от начала и до момента появления в фильтре повышенного содержания вещества рассчитывается по следующей формуле:

T = KH – τ, где

- T – длительность защитного действия фильтра в часах;

- H – высота слоя сорбента в фильтре в метрах;

- K и τ – эмпирические константы.

Значения K и τ напрямую зависят от типа и концентрации сорбируемого вещества в сточной жидкости, вида сорбента, крупности зерен, скорости фильтрации и прочих аспектов. Информация получается опытным путем.

Преимущественно сорбционный фильтр выполняется в форме цилиндра, в котором помещается материал. Чтобы жидкость равномерно распределялась, она подается снизу вверх. Расчетная скорость фильтрования чаще всего находится в пределах от 2 до 4 м/час. Общая зависимость между главными расчетными параметрами выражена в уравнении:

W = ( H – h ) Fa, откуда получаем

H = W / Fa + h, где

- H – высота фильтра в м;

- W – количество вещества, собранного фильтром в кг;

- F – площадь сечения фильтра в м2;

- a – динамическая активность 1 м3 сорбента в 1 кг;

- h – эмпирическая константа, обозначающая размерность в м.

Адсорбция в динамических условиях дает более надежные результаты, в сравнении со статическим способом. Но она сложней в эксплуатации, недостаток разрешает купировать механизация процесса. Снизить эксплуатационные расходы можно с помощью установок с несколькими последовательно расположенными ступенями.

460041, г. Оренбург,

Микрорайон имени Куйбышева, ул. Ветеранов труда, 16/5

+7 (3532) 43-20-21

+7 (3532) 96-95-97